F. SCOTT FITZGERALD

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

F. SCOTT FITZGERALD (C)

PUBLICADO 1922

ILUSTRACIóN MELVIN SALGADO

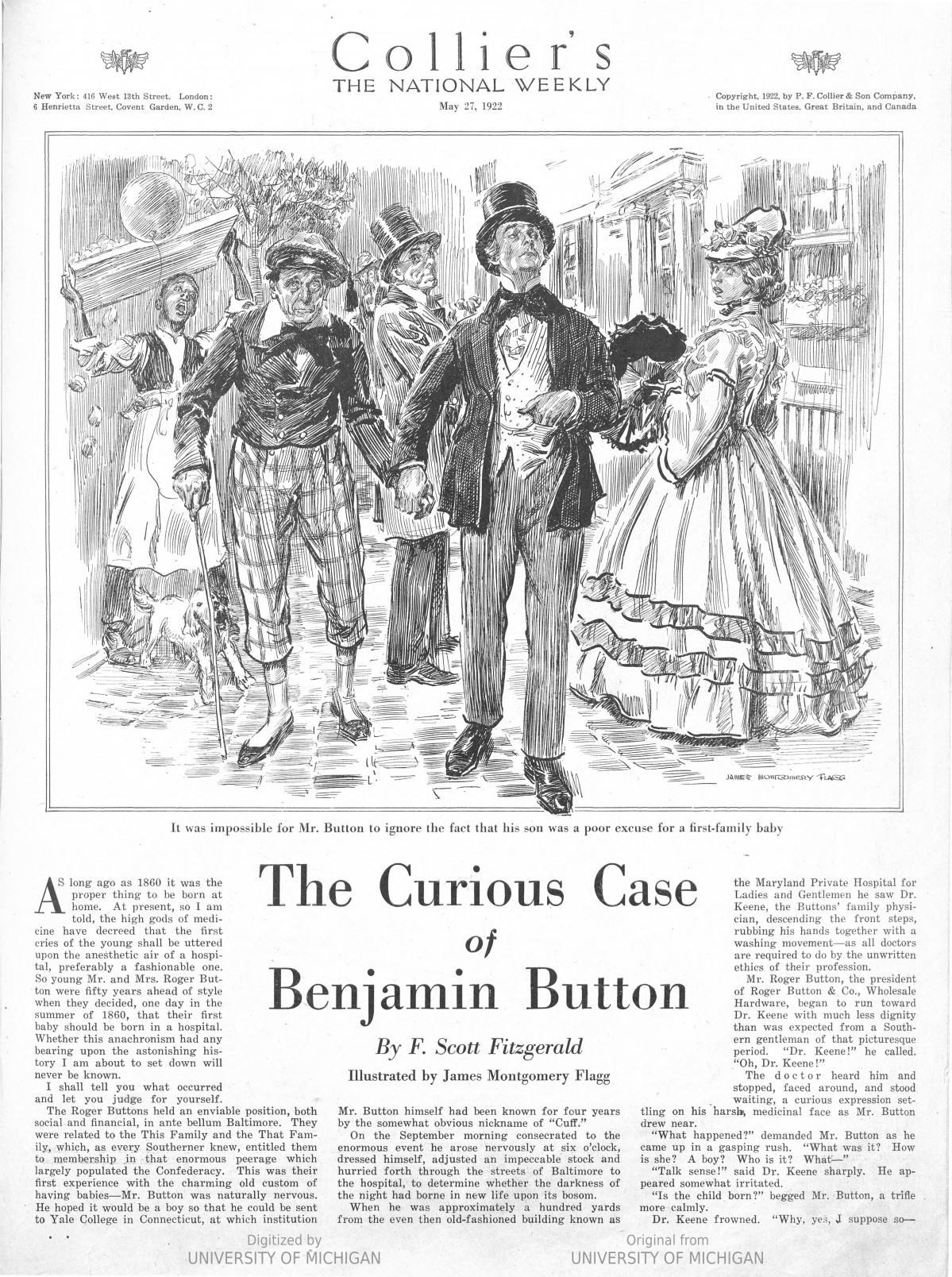

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

F. SCOTT FITZGERALD

PUBLICADO: 1922

(En inglés: The Curious Case of Benjamin Button)

CAPÍTULO I

En el año 1860 lo adecuado era nacer en casa. En la actualidad, según me han dicho, los altos dioses de la medicina han decretado que los primeros gritos de los jóvenes se produzcan en el aire anestésico de un hospital, pre- feriblemente uno de moda. Así que el joven señor y la señora Roger Button se adelantaron cincuenta años a la moda cuando decidieron, un día del ve- rano de 1860, que su primer bebé naciera en un hospital. Nunca se sabrá si este anacronismo tuvo alguna relación con la asombrosa historia que voy a exponer.

Les contaré lo que ocurrió y les dejaré juzgar por ustedes mismos.

La familia Roger Button ocupaba una posición envidiable, tanto social

como financiera, en el Baltimore anterior a la Segunda Guerra Mundial. Es- taban emparentados con Esta o Aquella familia, lo que, como todo sureño

sabía, les daba derecho a ser miembros de ese enorme linaje que poblaba en gran medida la Confederación. Esta era su primera experiencia con la en-

cantadora y antigua costumbre de tener bebés; el Sr. Button estaba nervioso, como era natural. Esperaba que fuera un niño para poder enviarlo a la Uni- versidad Yale en Connecticut, institución en la que el propio Sr. Button era conocido desde hacía cuatro años por el apodo un tanto obvio de “Cuello

Duro".

En la mañana de septiembre consagrada al enorme acontecimiento, se le- vantó nervioso a las seis, se vistió, ajustó una cepa impecable y se apresuró a recorrer las calles de Baltimore hasta el hospital, para determinar si la os- curidad de la noche había traído una nueva vida a su seno.

Cuando se encontraba a unos cien metros del Hospital Privado para Da- mas y Caballeros de Maryland, vio al doctor Keene, el médico de cabecera, bajando la escalinata de la entrada, frotándose las manos con un movimien- to de lavado, como todos los médicos están obligados a hacer por la ética no escrita de su profesión.

El Sr. Roger Button, presidente de Roger Button & Co., Wholesale Hard- ware, comenzó a correr hacia el doctor Keene con mucha menos dignidad de la que se esperaba de un caballero sureño de aquella pintoresca época.

"¡Doctor Keene!", llamó. "¡Oh, doctor Keene!"

El doctor le oyó, se dio la vuelta y se quedó esperando, con una curiosa expresión instalada en su duro y medicinal rostro cuando el señor Button se acercó.

"¿Qué ha pasado?", preguntó el Sr. Button, mientras se acercaba jadeante. "¿Qué ha pasado? ¿Cómo es ella? ¿Un niño? ¿Quién es? ¿Qué...?"

"¡Habla con claridad!", dijo bruscamente el doctor Keene, que parecía algo irritado.

"¿Ha nacido el niño?", rogó el señor Button.

El doctor Keene frunció el ceño. "Pues sí, supongo que sí... en cierto modo". De nuevo lanzó una mirada curiosa al señor Button.

"¿Está bien mi esposa?" "Sí".

"¿Es un niño o una niña?"

“¡Y dale!" gritó el doctor Keene en una perfecta pasión de irritación, "le pediré que vaya y lo vea usted mismo. ¡Que indignante!" Soltó la última pa- labra casi en una sílaba, y se dio la vuelta murmurando: "¿Se imagina que un caso como éste ayudará a mi reputación profesional? Uno más me arrui- naría, arruinaría a cualquiera". "¿Qué ocurre?", preguntó el señor Button horrorizado. "¿Trillizos?"

"¡No, trillizos no!", respondió el doctor cortantemente. "Es más, puede ir a verlo usted mismo. Y buscar otro médico. Yo te traje al mundo, joven, y he sido el médico de tu familia durante cuarenta años, ¡pero he terminado

contigo! ¡No quiero verte a ti ni a ninguno de tus parientes nunca más! Adiós".

Luego se volvió bruscamente y, sin decir nada más, subió a su faetón, que le esperaba en el bordillo, y se alejó con paso firme.

El señor Button se quedó en la acera, estupefacto y temblando de pies a cabeza. ¿Qué horrible percance había ocurrido? Había perdido repentina- mente todo deseo de entrar en el Hospital Privado para Damas y Caballeros

de Maryland; fue con la mayor dificultad que, un momento después, se obli- gó a subir los escalones y entrar por la puerta principal.

Una enfermera estaba sentada detrás de un escritorio en la penumbra opa- ca del vestíbulo. Tragándose la vergüenza, el Sr. Button se acercó a ella.

"Buenos días", comentó ella, mirándole agradablemente. "Buenos días. Yo soy el señor Button".

Al oír esto, una expresión de absoluto terror se extendió por el rostro de la muchacha. Se puso en pie y parecía estar a punto de salir volando del vestíbulo, conteniéndose sólo con la más aparente dificultad.

"Quiero ver a mi hijo", dijo el señor Button.

La enfermera dio un pequeño grito. "¡Oh, por supuesto!", gritó histérica- mente. "Arriba. Justo arriba. Suba".

Señaló la dirección, y el señor Button, bañado en un frío sudor, se volvió vacilante y comenzó a subir al segundo piso. En el vestíbulo superior se di- rigió a otra enfermera que se acercó a él, con la palangana en la mano. "Soy el señor Button", logró articular. "Quiero ver a mi..."

¡Clank! La palangana cayó al suelo y rodó en dirección a las escaleras.

¡Clank! ¡Clank! Comenzó un metódico descenso como si compartiera el te- rror general que provocaba este señor.

"¡Quiero ver a mi hijo!" El Sr. Button casi gritó. Estaba al borde del colapso.

¡Clank! La palangana había llegado al primer piso. La enfermera recupe- ró el control de sí misma y lanzó al señor Button una mirada de desprecio.

"Muy bien, señor Button", aceptó en voz baja. "¡Muy bien! Pero ¡si su- piera en qué estado nos ha puesto a todos esta mañana! ¡Es perfectamente indignante! El hospital nunca tendrá ni sombra de su reputación después..."

"¡Rápido!", gritó roncamente. "¡No puedo soportar esto!" "Venga por aquí, entonces, Sr. Button."

Se arrastró tras ella. Al final de un largo pasillo llegaron a una habitación de la que salían diversos aullidos; de hecho, una habitación que, en la jerga posterior, habría sido conocida como la "habitación del llanto". Entraron.

Alrededor de las paredes había media docena de cunas esmaltadas en blan- co, cada una con una etiqueta atada a la cabeza.

"Bueno", jadeó el Sr. Button, "¿cuál es la mía?" "¡Ahí!", dijo la enfermera.

Los ojos del Sr. Button siguieron el dedo señalador de la enfermera, y

esto es lo que vio. Envuelto en una voluminosa manta blanca, y parcialmen- te metido en una de las cunas, estaba sentado un anciano de unos setenta

años de edad. Su escaso pelo era casi blanco, y de su barbilla goteaba una larga barba color humo, que se agitaba absurdamente de un lado a otro, avi- vada por la brisa que entraba por la ventana. Miró al Sr. Button con ojos os- curos y apagados en los que acechaba una pregunta desconcertante. "¿Estoy

loco?", tronó el señor Button, con su terror convertido en rabia. "¿Se trata de una espantosa broma de hospital?”

"No nos parece una broma", respondió la enfermera con severidad. "Y no sé si están ustedes locos o no, pero lo más seguro es que sea su hijo".

El frío sudor se redobló en la frente del señor Button. Cerró los ojos y luego, abriéndolos, volvió a mirar. No había error: estaba mirando a un hombre de sesenta años, a un bebé de sesenta años, un bebé cuyos pies col- gaban sobre los lados de la cuna en la que descansaba.

El anciano miró plácidamente de uno a otro durante un momento, y luego habló de repente con una voz agrietada y antigua. "¿Es usted mi padre?", preguntó.

El señor Button y la enfermera se sobresaltaron.

"Porque si lo es", prosiguió el anciano, "me gustaría que me sacara de este lugar o, al menos, que me pusiera una mecedora cómoda".

"¿De dónde, por el amor de Dios, ha salido usted? ¿Quién es usted?", es- talló frenéticamente el Sr. Button.

"No puedo decirle exactamente quién soy", respondió el quejoso, "porque sólo he nacido unas horas; pero mi apellido es ciertamente Button".

"¡Mientes! Eres un impostor!"

El anciano se volvió cansado hacia la enfermera. "Bonita forma de recibir a un recién nacido", se quejó con voz débil. "Dígale que se equivoca, ¿por qué no lo hace?"

"Se equivoca. Sr. Button", dijo la enfermera con severidad. "Este es su hijo, y tendrá que sacar lo mejor de él. Vamos a pedirle que se lo lleve a casa lo antes posible, hoy mismo".

"¿A casa?", repitió incrédulo el señor Button.

"Sí, no podemos tenerlo aquí. Realmente no podemos, ¿sabe?"

"Me alegro de ello", gimió el anciano. "Este es un buen lugar para mante- ner a un joven de gustos tranquilos. Con todos estos gritos y aullidos, no he podido pegar ojo. Pedí algo de comer" -aquí su voz se elevó a una estriden- te nota de protesta- "¡y me trajeron una botella de leche!"

El señor Button se hundió en una silla cerca de su hijo y ocultó su rostro entre las manos. "¡Cielos!", murmuró, en un éxtasis de horror. "¿Qué dirá la gente? ¿Qué debo hacer?"

"Tendrá que llevarlo a casa", insistió la enfermera, "¡inmediatamente!".

Una imagen grotesca se formó con espantosa claridad ante los ojos del torturado hombre: una imagen de sí mismo caminando por las abarrotadas calles de la ciudad con esta espantosa aparición acechando a su lado. "No puedo. No puedo", gimió.

La gente se paraba a hablar con él, ¿y qué iba a decir? Tendría que pre-

sentar a ese septuagenario: "Este es mi hijo, nacido esta madrugada". Y en- tonces el anciano recogía su manta alrededor de él y seguían adelante, pa-

sando por las bulliciosas tiendas, el mercado de esclavos -por un oscuro ins- tante el señor Button deseó apasionadamente que su hijo fuera negro-, pa-

sando por las lujosas casas del distrito residencial, pasando por el hogar para ancianos....

"¡Venga! Recógete", le ordenó la enfermera.

"Mira", anunció de repente el anciano, "si crees que voy a volver a casa caminando con esta manta, estás totalmente equivocado".

"Los bebés siempre tienen mantas".

TECHNEWS

Todos los derechos reservados

Comentarios